О вреде курения

Дядичкина О.В., врач акушер-гинеколог

акушерского отделения патологии беременности

«После ядерной войны, голода и чумы самая большая опасность для здоровья людей – это курение» — так определяет влияние курения на здоровье один из известных исследователей этой проблемы К. Болл.

Курение – существенный фактор длительной утраты трудоспособности, так как способствует развитию опухолевых, сосудистых и респираторных заболеваний.

В среднем заядлый курильщик сокращает свою жизнь на 7 лет. Каждая выкуриваемая сигарета оценивается в 5,5 мин жизни. В РБ из-за смерти от болезней, вызванных курением, продолжительность жизни в возрастной группе 35-69 лет сократилась на 21 год.

Вред курения для человека

Курение — одна из вреднейших привычек.

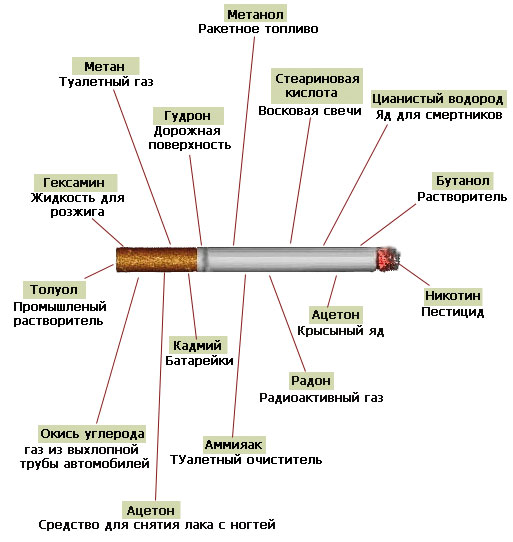

Исследованиями доказано, в чем вред курения. В дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ: никотин, углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, амиак, смолистые вещества, органические кислоты и другие вещества:

Рис.1. Состав сигареты.

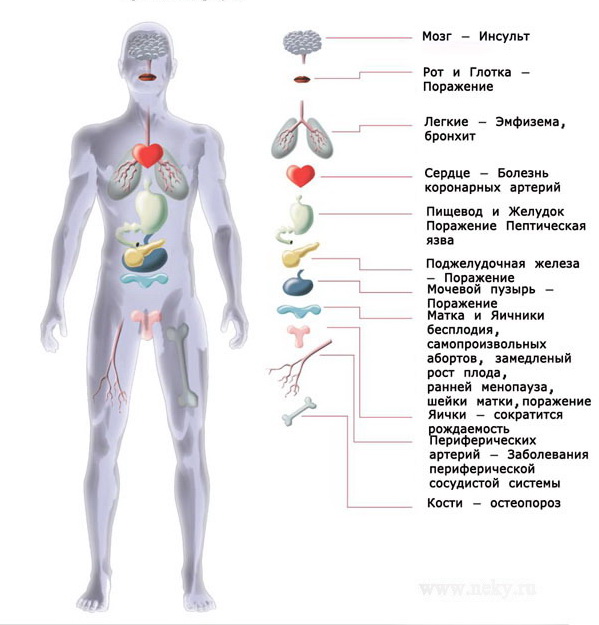

1-2 пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщика спасает, что эта доза вводится в организм не сразу, а дробно. Статистические данные говорят: по сравнению с некурящими длительно курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 раз — инфарктом миокарда, в 10 раз — язвой желудка. Курильщики составляют 96 — 100% всех больных раком легких. Каждый седьмой долгое время курящий болеет облитерирующим эндартериитом. Курение наносит вред всему организму (рис.2):

По количественному содержанию в листьях табака и по силе действия на различные органы и системы человека никотин занимает первое место. Он проникает в организм вместе с табачным дымом, в составе которого имеются, кроме никотина, вещества раздражающего действия, в том числе канцерогенные (бензпирен и дибензпирен), то есть способствующие возникновению злокачественных опухолей, много углекислого газа — 9.5% (в атмосферном воздухе — 0.046%) и окиси углерода — 5% (в атмосферном воздухе её нет).

Никотин относится к нервным ядам. В экспериментах на животных и наблюдениях над людьми установлено, что никотин в малых дозах возбуждает нервные клетки, способствует учащению дыхания и сердцебиения, нарушение ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В больших дозах тормозит, а затем парализует деятельность клеток ЦНС в том числе вегетативной. Расстройство нервной системы проявляется понижением трудоспособности, дрожанием рук, ослаблением памяти.

Никотин воздействует и на железы внутренней секреции, в частности на надпочечники, которые при этом выделяют в кровь гормон — адреналин, вызывающий спазм сосудов, повышение артериального давления и учащение сердечных сокращений. Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом коронарных сосудов, питающих мышцу сердца с развитием стенокардии. Инфаркт миокарда у курящих встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих.

Никотин воздействует и на железы внутренней секреции, в частности на надпочечники, которые при этом выделяют в кровь гормон — адреналин, вызывающий спазм сосудов, повышение артериального давления и учащение сердечных сокращений. Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом коронарных сосудов, питающих мышцу сердца с развитием стенокардии. Инфаркт миокарда у курящих встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих.

Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов нижних конечностей, способствующего развитию облитерирующего эндартериита, поражающего преимущественно мужчин. Это заболевание ведет к нарушению питания, гангрене и в итоге к ампутации нижней конечности.

Кроме никотина, отрицательное воздействие оказывают и другие составные части табачного дыма. При поступлении в организм окиси углерода развивается кислородное голодание, за счет того, что угарный газ легче соединяется с гемоглобином, чем кислород и доставляется с кровью ко всем тканям и органам человека.

В эксперименте установлено, что у 70% мышей, которые вдыхали табачный дым, развились злокачественные опухоли легких. Рак у курящих людей возникает в 20 раз чаще, чем у некурящих. Статистические исследования показали, что у курящих людей часто встречаются раковые опухали и других органов — пищевода, желудка, гортани, почек.

У курящих нередко возникает рак нижней губы вследствие канцерогенного действия экстракта, скапливающегося в мундштуке трубки.

Очень часто курение ведет к развитию хронического бронхита, сопровождающегося постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта. В результате хронического воспаления бронхи расширяются, образуются бронхоэктазы с тяжёлыми последствиями — пневмосклерозом, эмфиземой легких, с так называемым легочным сердцем, ведущему к недостаточности кровообращения. Это и определяет внешний вид заядлого курильщика: хриплый голос, одутловатое лицо, одышка.

Велика роль курения и в возникновении туберкулёза. Так, 95 из 100 человек, страдающих им, к моменту начала заболевания курили.

От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает также пищеварительный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. Никотин увеличивает выделение желудочного сока, что вызывает ноющие боли под ложечкой, тошноту и рвоту. Эти признаки могут быть проявлением и гастрита, язвенной болезни желудка, которые у курящих возникают гораздо чаще, чем у некурящих. Так, например, среди мужчин с заболеванием язвенной болезнью желудка 96 — 97% курили.

Курение может вызвать никотиновую амблиопию. У больного, страдающего этим недугом, наступает частичная или полная слепота. Это очень грозное заболевание, при котором даже энергичное лечение не всегда бывает успешным.

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. В медицине появился даже термин “пассивное курение”. В организме некурящих людей после пребывания в накуренном и не проветренном помещении определяется значительная концентрация никотина.

По данным ВОЗ, если бы люди на земле отказались от курения, смертность от заболеваний можно было бы снизить на 19%. ВОЗ разработала план «Европа – свободна от табака», в его реализацию включились многие страны, там запрещена реклама табачных изделий, создаются зоны свободные от табака. В мае 1994 года РБ официально вступила в ряды участников международной программы интегрированной профилактики неспецифических заболеваний, в рамках которой курение рассматривается как один из приоритетнейших факторов, воздействие на который позволяет активно влиять на распространенность многих неинфекционных заболеваний и смертность от них.

Список использованной литературы:

1. Еременко Е.С. Вред курения. — Минск, 1989.

2. «Европа – свободна от табака». Информация с сайта www.who.int

3. Бразулевич В.И., Уланова Е.А., Веремеева З.И., Сивакова В.П., Судибор Н.Ф. Поликлиническая терапия. – Витебск: ВГМУ, 2007.